Resumen

-

«Todo está permitido», pero no todo es conveniente. «Todo está permitido», pero no todo es edificante. (1 Cor. 10, 23)

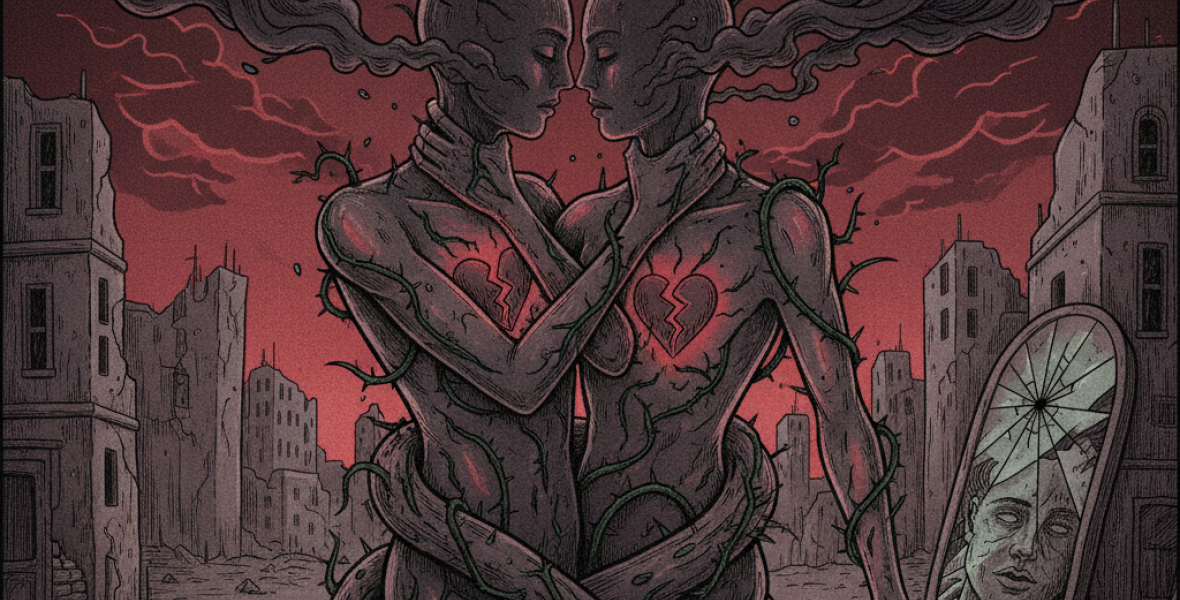

Este artículo propone una lectura existencial y actual de los amores tóxicos, inspirada en las esferas de la existencia de Søren Kierkegaard y los modos de ser del Dasein de Martin Heidegger. A través de ejemplos cotidianos —como las relaciones digitales, los vínculos dependientes o las idealizaciones amorosas—, se muestra cómo los modos inauténticos de existir pueden volver el amor un espacio de alienación y sufrimiento. Se plantean tres formas de toxicidad: el amor estético (placer sin compromiso), el ético (deber sin libertad) y el religioso (entrega sin discernimiento), y se contraponen con la propuesta de un amor auténtico basado en la libertad, la decisión y la aceptación de la finitud.

Palabras clave: amor tóxico, Kierkegaard, Heidegger, autenticidad, existencia, psicología existencial.

1. Introducción

Vivimos una época donde el amor se vuelve tema de conversación diaria: en redes sociales, canciones, películas o terapias. Se habla de “relaciones tóxicas” para referirse a vínculos cargados de manipulación, dependencia o control. Sin embargo, pocas veces se piensa qué hay detrás de esa palabra. ¿Qué significa que un amor “enferme”? ¿Es solo un problema emocional o hay algo más profundo?

Los filósofos Søren Kierkegaard y Martin Heidegger ofrecen una respuesta sorprendente: el amor puede volverse tóxico cuando se vive desde un modo inauténtico de existencia. No se trata solo de comportamientos dañinos, sino de una manera de estar en el mundo sin asumir la libertad, la responsabilidad ni la finitud.

Kierkegaard, en obras como O lo uno o lo otro (1843) y Temor y temblor (1843), distinguió tres esferas de la existencia: la estética, la ética y la religiosa. Cada una representa una forma distinta de vivir, decidir y amar. Heidegger, en Ser y tiempo (1927), reformuló esta idea en términos ontológicos: el ser humano —el Dasein— puede existir de forma auténtica o inauténtica, dependiendo de si asume su libertad y su ser-para-la-muerte.

En otras palabras, amar de forma tóxica no es solo amar mal: es existir mal. Este artículo traduce esas ideas filosóficas a ejemplos de la vida cotidiana para comprender cómo nuestras relaciones reflejan el modo en que habitamos la existencia.

2. Las esferas de la existencia: tres formas de amar

2.1. El amor estético: vivir el placer sin profundidad

Kierkegaard describe al individuo “estético” como aquel que busca constantemente la emoción y el placer. Su lema podría ser: “mientras se sienta bien, está bien”. En el amor, esto se traduce en pasión sin compromiso.

Un ejemplo actual sería el de las relaciones fugaces que se construyen y destruyen en las redes sociales. Personas que se enamoran por un match en Tinder o por una historia en Instagram, pero desaparecen al primer desencuentro. Buscan sentir, no comprender.

El problema no es el placer, sino la superficialidad. Kierkegaard advierte que quien vive así termina atrapado en el tedio: “la desesperación del vacío” (Lippitt, 2023). El amor estético es tóxico porque usa al otro como medio de entretenimiento, no como persona.

Heidegger diría que este modo corresponde a la existencia inauténtica del Dasein, cuando vivimos según “lo que se hace” —las modas, los impulsos, la aprobación del “uno” (das Man)—. Así, el amor se vuelve un reflejo de la cultura del consumo: se elige mientras entretiene, se desecha cuando aburre.

Ejemplo:

Andrés cambia de pareja cada tres meses. Dice que “no quiere ataduras”, pero revisa ansiosamente si su ex ve sus historias. Siente que cada nueva relación lo llena por unos días, pero luego lo invade el vacío. Vive en el placer, pero no para el sentido.

2.2. El amor ético: cumplir el deber sin libertad

La segunda esfera —la ética— representa el paso hacia el compromiso. El individuo ético se compromete, asume responsabilidades y elige a su pareja no solo por deseo, sino por decisión. Sin embargo, también aquí puede aparecer la toxicidad: cuando el deber sustituye al amor.

Este tipo de amor se manifiesta en relaciones donde la frase más repetida es: “aguantemos, por los hijos” o “porque así debe ser”. Se trata de vínculos sostenidos por la costumbre o el miedo al fracaso, no por la elección libre.

Kierkegaard llama a esto una forma de desesperación moral: se hace “lo correcto”, pero sin pasión, sin ternura, sin alegría. Heidegger lo llamaría “fuga ante la angustia”: el sujeto se aferra a la norma para no enfrentar su vacío.

Ejemplo:

María y Juan llevan veinte años casados. Nunca discuten, pero tampoco se miran. Se aman por costumbre, no por elección. Dicen “cumplir su deber”, pero ya no se reconocen, no se "habitan". Su amor se volvió una institución vacía, "des-habitada".

El amor ético se vuelve tóxico cuando se pierde la libertad. El compromiso deja de ser una elección viva y se convierte en prisión. Como señala Beadnell (2021), “el deber sin deseo es una forma sofisticada de desesperación”.

Amar éticamente no significa “aguantar”, sino elegir cada día al otro con libertad renovada. Kierkegaard diría que el matrimonio solo tiene sentido cuando se elige “una y otra vez”, no una vez para siempre.

2.3. El amor religioso: entregarse sin discernimiento

La esfera religiosa representa la dimensión más profunda del amor: aquella que reconoce el misterio, la fe y la trascendencia. Sin embargo, también puede volverse peligrosa cuando se transforma en fanatismo o dependencia espiritual.

Este tipo de toxicidad se da cuando alguien cree que amar al otro significa anularse completamente. En nombre del amor, se justifica el sufrimiento, la sumisión o la pérdida de identidad. Kierkegaard advierte que el salto de fe debe ser personal y libre, no impuesto: Abraham confía en Dios, pero sigue siendo sujeto responsable de su acto.

Ejemplo:

Laura dice que “Dios le pide” soportar los insultos de su pareja para “salvarlo”. Confunde el sacrificio con el amor. Su fe se volvió coartada para tolerar el abuso. Kierkegaard llamaría a esto una fe sin conciencia: entrega sin discernimiento.

Heidegger no habla de fe, pero sí de ser-para-la-muerte: aceptar la finitud y la soledad radical de la existencia. El amor religioso auténtico sería aquel que ama al otro sin querer poseerlo ni salvarlo, reconociendo su libertad.

En cambio, el amor religioso tóxico convierte la fe en servidumbre. Como explica Kierkegaard en Las obras del amor (1847), “el amor que busca recompensas no es amor, sino cálculo espiritual”.

3. Heidegger y la autenticidad: amar sin huir de la angustia

Heidegger permite comprender lo que Kierkegaard intuía: el amor auténtico solo es posible cuando aceptamos la angustia como parte de la existencia.

La angustia no es miedo al otro, sino conciencia de nuestra finitud. Amar significa aceptar que el otro puede irse, que puede cambiar, que puede morir. Por eso, quien no tolera la angustia del amor, lo transforma en control o dependencia.

Ejemplo:

Camila revisa el celular de su novio cada noche “porque lo ama”. En realidad, teme perderlo. Su amor se vuelve posesivo, no por maldad, sino por incapacidad de aceptar la angustia de la libertad del otro.

Para Heidegger, ese miedo es una forma de inautenticidad. La autenticidad surge cuando el Dasein reconoce su fragilidad y decide amar sin garantías. “La anticipación de la muerte individualiza al Dasein” (Ser y tiempo, §53): solo quien sabe que todo es finito puede valorar lo que ama.

El amor auténtico, por tanto, no busca poseer, sino cuidar.

4. Amor auténtico: integrar placer, deber y fe

Ni Kierkegaard ni Heidegger condenan el deseo, el compromiso o la fe. Ambos advierten que cada una de estas dimensiones puede volverse inauténtica si se separa del sentido interior.

El amor auténtico surge cuando logramos integrarlas:

|

Dimensión |

Tóxica cuando… |

Auténtica cuando… |

|

Estética |

se busca solo placer o validación |

se disfruta el cuerpo y la emoción con presencia y responsabilidad |

|

Ética |

se ama por deber o miedo al cambio |

se elige libremente cada día al otro |

|

Religiosa |

se confunde amor con sacrificio o culpa |

se ama con fe y libertad, sin anular la identidad propia |

Ejemplo integrador:

Una pareja que vive su sexualidad con alegría (esfera estética), mantiene fidelidad y respeto (esfera ética) y comparte un sentido espiritual del amor (esfera religiosa) encarna lo que Kierkegaard llamaría un amor auténtico, donde cuerpo, alma y espíritu dialogan.

Heidegger diría que allí el amor se vuelve una forma de “cuidado” (Sorge): el modo en que el ser humano se responsabiliza del otro sin dejar de ser sí mismo. Amar auténticamente, en este sentido, no es buscar la perfección, sino habitar la imperfección con conciencia.

5. Aplicaciones contemporáneas

El enfoque existencial tiene implicaciones prácticas para la psicología y la vida cotidiana:

- En la terapia de pareja: ayuda a ver que los conflictos amorosos no siempre se deben a la comunicación, sino a modos distintos de existir. Una persona puede vivir el amor desde la inmediatez (estética) y otra desde el deber (ética), generando malentendidos profundos.

- En la era digital: las redes promueven el amor estético: la exhibición constante, el miedo a quedar fuera, la sustitución rápida. Kierkegaard prefiguró esta lógica al describir al esteta como quien “se disfraza cada día para no verse en el espejo”.

- En la vida espiritual: el amor religioso mal entendido puede llevar a justificar dependencias. En cambio, una fe madura libera, no somete.

- En la educación emocional: enseñar a los jóvenes a aceptar la angustia del amor —el riesgo de no ser correspondido, el miedo a perder— es clave para construir vínculos saludables.

6. Conclusión

Los amores tóxicos no son solo un fenómeno psicológico o social: son el reflejo de una crisis existencial.

Kierkegaard y Heidegger, separados por casi un siglo, coinciden en un punto esencial: amar mal es existir mal. Cuando el amor se vuelve consumo, deber vacío o sacrificio ciego, deja de ser camino de crecimiento para convertirse en fuga de sí mismo.

El amor auténtico, en cambio, nace de la libertad consciente. Es el amor que acepta la finitud, la angustia y la imperfección del otro. Es el amor que, en palabras de Kierkegaard, “elige elegir” cada día; y que, según Heidegger, “se abre al ser” en el cuidado.

En tiempos donde el amor se mide por “likes” o por duración, recordar la mirada existencial es un acto de resistencia: amar auténticamente es existir con sentido.

Referencias

Beadnell, R. (2021). Kierkegaard’s Aesthetic Sphere of Existence. Oxford Philosophical Society.

Heidegger, M. (1927). Ser y tiempo (J. Gaos, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

Kierkegaard, S. (1843). Temor y temblor. Madrid: Alianza Editorial.

Kierkegaard, S. (1845). Estadios en el camino de la vida. Madrid: Trotta.

Lippitt, J. (2023). Søren Kierkegaard. En The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/kierkegaard/

May, R. (1983). Love and Will. New York: Norton.

Spinelli, E. (2015). Practising Existential Therapy: The Relational World. Sage Publications.

Yalom, I. (1980). Existential Psychotherapy. Basic Books.