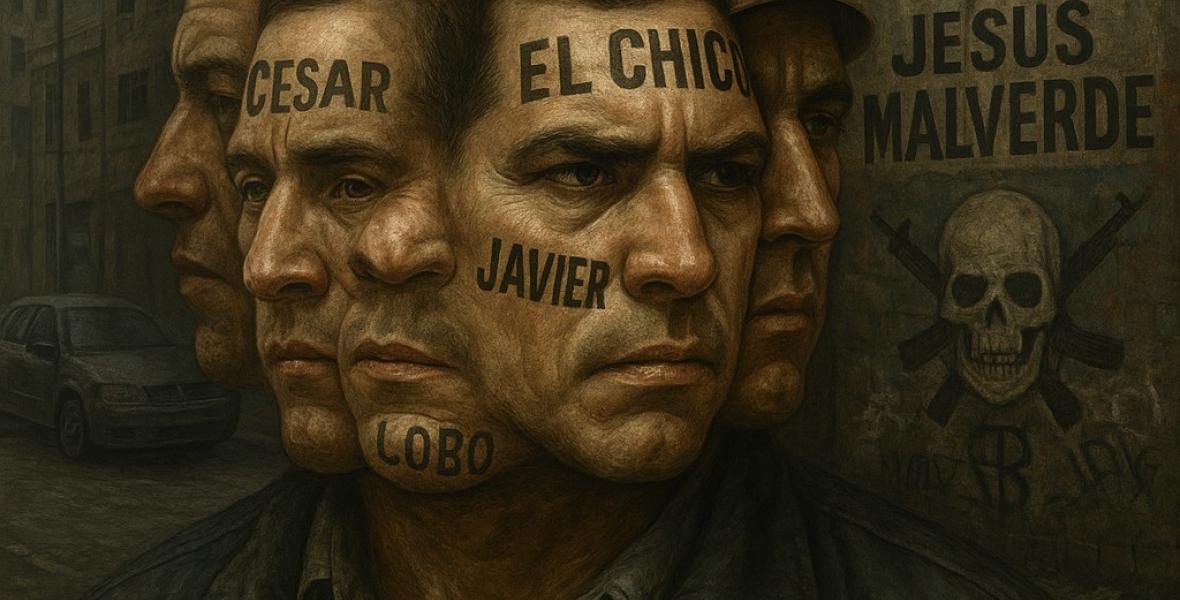

En el juicio más mediático del momento en Colombia, que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, la aparición constante de alias revela la compleja red de personajes implicados y la profundidad de los males que envenenaron al Estado y la vida de los ciudadanos durante los hechos que hoy salen a la luz.

En un narcoestado la mentira, la doble faz, lo subrepticio o lo deliberadamente confuso, no es la excepción, es la norma. La proliferación de alias en Colombia no es una casualidad cultural ni una curiosidad sociológica: es una señal inequívoca de descomposición política.

En un país donde alcaldes, congresistas, policías y generales desfilan como sombras bajo distintos nombres en los expedientes judiciales, no puede hablarse de Estado de derecho. Ya sabemos que se trata de un teatro macabro donde los verdaderos dueños del poder operan detrás de apodos, igual que en los viejos clanes mafiosos de Sicilia o Calabria. Por un lado, en el marco de este juicio evidenciamos cómo funciona en el escenario delictivo de Colombia la omertá, ese código de honor que prohíbe “hablar” sobre actividades que inmiscuyen a las personas implicadas. Pero por otro, pudimos ver lo contrario: estos alias tienen el poder de hacer añicos a ídolos de barro.

El uso generalizado de alias dificulta la identificación de individuos y obstaculiza la aplicación de la ley. La investigación de crímenes y la rendición de cuentas en general se hace dispendiosa. Así mismo, se estimula un entorno propicio para la comisión de más delitos. La dificultad para identificar a los individuos erosiona la confianza social. Para los Estados, gestionar una ciudadanía escurridiza y fragmentada representa un desafío enorme para la gobernanza y el orden público.

El alias es una marca cultural que despersonaliza y sustituye el nombre, y se convierte en una herramienta de clasificación social, intimidación y ocultamiento. En pandillas, cárceles o grupos armados, el alias es un camuflaje que permite sobrevivir o delinquir, y, en muchos casos, se utiliza para deshumanizar al otro, borrando su identidad real.

Los medios de comunicación, por su parte, han consagrado esta práctica, transformando a los criminales. En ellos el alias se infiltra en la memoria colectiva, desfigurando los eventos y contribuyendo a la banalización y a la caricaturización de los escándalos nacionales, mientras que el nombre de las víctimas queda en el olvido. En Colombia, el alias es una forma de simplificar el mundo, de reducir lo complejo a una etiqueta pintoresca. Pero también es una estrategia de desmemoria: el alias borra la filiación, la procedencia, la humanidad. Sirve para señalar sin tener que explicar. Para recordar sin comprender. Nadie dice Rodrigo Tovar Pupo. Se dice “Jorge 40”. Nadie recuerda a Elizabeth Montoya de Sarria, la intermediaria del dinero del cartel de Cali en la campaña de Samper. Se le conoce, todavía hoy, como “la monita retrechera”. Y casi nadie menciona a Carlos Mario Jiménez; pero si alguien pronuncia “Macaco”, el eco de la guerra paramilitar se enciende.

Da igual el delito, el prontuario o la ideología: todos entran a la misma galería, como si fueran fichas de un álbum siniestro. Las interceptaciones —legales o ilegales— han sido una cantera inagotable de motes ignominiosos. Lo más inquietante es que una vez que el alias se publica, ya nadie se toma el trabajo de averiguar el nombre verdadero. ¿Cómo se llamaba en realidad “Don Berna”? ¿Cuál era el nombre de “la gata”? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba “Chupeta”?

Un narcoestado no se mide sólo por el volumen del dinero sucio ni por las toneladas de droga exportadas. Se mide también en el lenguaje, en la cultura, en los rostros ocultos tras máscaras de necesidad o de poder, y hasta en los tipos de entretenimientos. Ahí los vemos, en las pantallas, vistiendo camisetas Burberry, Versace o Gucci, o chaquetas Barbour de mil euros.

Eric Hobsbawm, en su libro Bandidos, recordaba que los nombres falsos podían ser símbolo de resistencia contra gobiernos injustos. Pero en el contexto de un narcoestado, esa lógica se invierte, ya no se trata de Robin Hood. El alias ya no representa una rebeldía heroica, sino una estrategia de dominio mafioso. El alias, entonces, es una forma de decir a todos que ellos viven por encima de la ley.

El alias en un narcoestado es un código. Es la marca de quienes trafican no sólo con drogas, sino con influencias, contratos, licitaciones y vidas humanas.

No miento al decir que, en este país, los nombres falsos no solo habitan los expedientes judiciales: también susurran en los pasillos de las campañas, señalan a quién entregar contratos y curules, y no se esconden en la selva, sino que circulan con naturalidad por los salones del poder. Los alias no se limitan al bajo mundo: se sientan en juntas directivas, empuñan el martillo de la justicia, desfilan en tarimas y sueltan dinero para comprar lealtades. El cacicazgo se disfraza con nombres prestados, y la corrupción no es una excepción: es el verdadero rostro del poder.

Todo esto son señales de que la confianza social ha sido dinamitada hasta sus cimientos. ¿Cómo construir comunidad, justicia o democracia si nadie puede saber realmente con quién está hablando?

Cada alias que aparece en el juicio más famoso del país no es una nota pintoresca, es una revelación brutal, cada uno de ellos muestra la voluntad huidiza de quien confunde y traiciona. Con sus rostros podría hacerse un dossier de la ignominia, un collage brutal en el cual se dibuja el rostro de una nación capturada.

Y es que para acabar con un narcoestado hay que arrancar los alias del poder, exponer los rostros que se ocultan tras las máscaras funcionales del crimen. Mientras el triángulo entre dinero sucio, alianza de políticos y seudónimos protegidos no se rompa, la justicia seguirá hablando en clave y la nación repetirá su tragedia, con nuevos apodos y los mismos muertos.